毎日の食事で、必要な栄養が足りなかったり、栄養バランスが悪かったりすれば、活動性が鈍るだけでなく、免疫力が低下します。そして認知症や癌のような、細胞組織の異常から起こる病気にもなりやすくなります。

なぜなら、人は食べたものによって体ができているからです。老化によって記憶力や認知力は低下しますが、食べ物の栄養によって脳と体が作られる以上、脳機能の健康も、食事のあり方で大きく変わってくるのです。例えば、脳の30%はレシチン(リン脂質)でできています。脳の神経細胞には、セロトニンやドーパミン、アセチルコリンなどの情報伝達物質がありますが、これらは、レシチンや糖鎖などの栄養成分を十分に摂ることで、バランスよく脳内に存在することができるのです。「記憶力が年々低下している」「認知症の家族に何をしてあげたらいいかわからない」こんな時は、まず毎日の食事を見直すことから始めてみませんか?

【脳を疲労させ、記憶力や認知力を落とす食生活】

下記のチェックボックスで当てはまるものにチェックを入れてみましょう。6つ以上チェックがある人は「疲れが取れない」「イライラして集中力が出にくい」「物忘れしやすい」などの脳機能の不調を感じているのではないでしょうか。今すぐその悪習慣に別れを告げて、脳を鍛える正しい食べ方を学びましょう。

□ 肉料理が多く、魚類(特に青背の魚)はあまり食べない

□ レシチンを多く含む大豆、大豆製品、卵(特に卵黄)、ゴマなどをあまり食べない

□ 野菜や生の果物をあまり食べない

□ うどんやおにぎりなどの炭水化物だけで腹を満たすことが多い

□ コロッケやフライなどの揚げ物を、コンビニなどで買ってきて食べることが多い

□ 白砂糖を含む食品(甘い菓子、スナック菓子、加糖コーヒー、清涼飲料水)をよく摂っている

□ コーヒーや紅茶などカフェイン飲料を一日10杯以上飲んでいる

□ ラーメン、スナック菓子、できあいの惣菜や弁当など添加物の多いものをよく食べている

□ 長期間にわたって、お酒を泥酔するまで飲む習慣が続いている

□ イライラしたり、一人でくよくよ悩みながら食事を摂る(お酒を飲む)ことが多い

□ 喫煙している

脳にとってマイナスな食事とは、

①ビタミンやミネラル、不飽和脂肪酸などの栄養成分が足りない

②添加物、化学調味料が多い

③塩分が強い

④カフェインやアルコールなどの刺激物が多い などです。

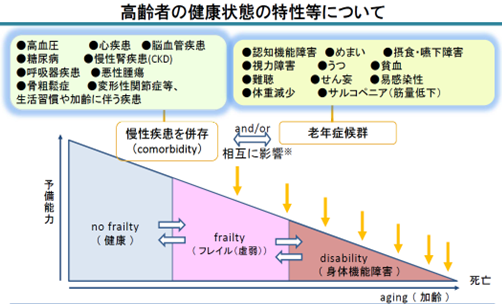

身体の老化をもたらす生活習慣病と、ほとんど同じです。血糖や血圧、コレステロールの問題は、男性は早ければ30代後半から、女性は40代後半から起こりやすくなります。脳機能の衰えを自覚するのは、それよりも10年ほど後、40~50代になるかもしれません。まさに「最近、ちょっとぼけ始めた?」「物忘れがひどくて…」と不安になる時期と、ぴったり当てはまるのではないでしょうか。

では脳機能の低下を防ぐにはどうしたらいいでしょうか? 体を作っている細胞のひとつひとつは、日々入れ替わります。脳では、細胞そのものは入れ替わりませんが、個々の細胞を作っている分子が刻々と入れ替わっています。その分子を作る材料がうまく食べ物として補給されればいいのです。

【脳のストレスを取り除く栄養成分とは】

ここに挙げる栄養成分は、「脳を鍛える栄養成分と食品」の代表的なものです。大切なのは、毎日の食生活で体と脳にストレスを与えないこと。そしてここに示した栄養成分を十分にとるにはどうしたらいいかということです。

★レシチン…大豆製品、卵黄、ゴマ、うなぎ、小麦胚芽、チーズ、レバー、緑黄色野菜(人参、ブロッコリー、ピーマンなど)、酵母

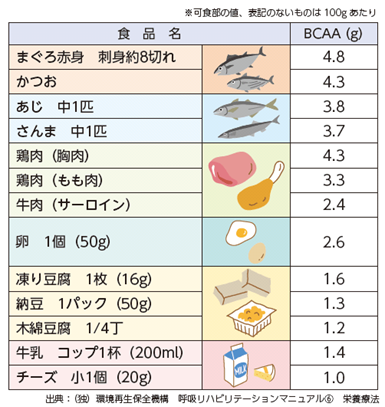

★DHA/EPA…マグロ、鮭、タラ、ブリ、ハマチ、青背の魚(イワシ、ニシン、サンマ、アジ)、ウナギ

★GABA…玄米、トマト、ナス、アルファルファ、小魚、納豆、味噌、漬物

★各種ミネラル…海藻類(海苔、ヒジキなど)、大豆製品、あさり、玄米、切り干し大根、ナッツ類

★ビタミンB群…豚肉、レバー、玄米、胚芽米、青背の魚、ウナギ、カレイ、マグロの赤身、カツオ、キノコ類

★ビタミンC…ブロッコリー、カリフラワー、小松菜、ホウレン草、赤ピーマン、柿、レモン、いちご、イモ類

★糖鎖…キノコ類、ツバメの巣、藻類、亜麻、サメ軟骨など

世界中で多くの研究者が、認知症と食事について、研究報告を発表しています。中でも多くのデータが出てきているのは。高脂肪、高エネルギーの食事と認知症との関係です。東京都老人総合研究所の「認知症高齢者に関する総合的研究」では「アルツハイマー病のモデルマウスに食事を与える時、エネルギー(カロリー)を制限するとアルツハイマー病の特徴である脳の老人斑の形成が約1/3に減少します。逆に、エネルギーの高い高脂肪食を与えると、老人斑の形成が2倍に増加します」というデータを紹介しています。

エネルギーや脂質の摂り過ぎは、糖尿病や高血圧の原因になり、体内の酸化ストレスを増加させることから、癌の発症にも関係すると言われています。当然、脳の認知機能にも影響を与えます。炭水化物(糖質)のうどんやパンを食べ過ぎず、ビタミン、ミネラルを多く含んだ野菜や、脂質が低くたんぱく質が多い魚や大豆製品をしっかり摂る必要があります。また甘いおやつの食べ過ぎにも注意しましょう。

つまり脳トレより食トレです。「高脂肪を避け」「バランスよく食べる」をできるだけ早い時期から行いましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

NPO法人 予防医学・代替医療振興協会

「公式サイト」はこちら