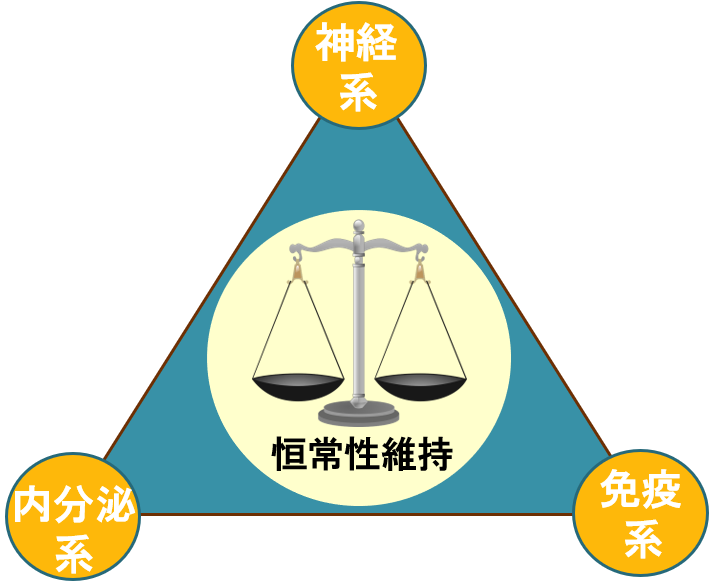

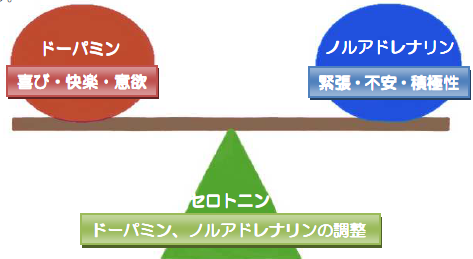

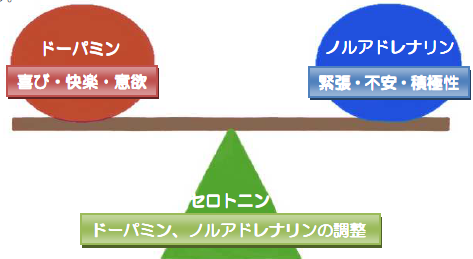

私たちの脳は、神経細胞(ニューロン)のネットワークによって沢山の情報を処理し生活していますが、その情報は電気信号として素早く脳の中を走り、そこに感情が生じてくるように働いています。神経細胞と神経細胞の間には、シナプスと呼ばれる連絡部分があり、電気信号で送られてきた情報の量に応じて、神経伝達物質が送り出され、次の神経細胞のシナプスに渡すことで情報が伝わっていきます。この神経伝達物質はセロトニン、ドーパミン、ノルアドレナリン、アセチルコリン、エンドルフィン、GABAなど100種類以上ありますが、この連携がうまく取れている時は、人間の体や精神は調和のとれた状態になります。特に感情面の調和では、3つの神経伝達物質セロトニン、ドーパミン、ノルアドレナリンが重要です。これらは、お互いに影響を与え合っていますが、中でもセロトニンは、ドーパミンやノルアドレナリンの暴走を抑えてコントロールを行うため、心のバランスを取る司令塔的な役割を担っています。

セロトニンの主な働きは、精神を安定させ幸福感を生み出すことですが、セロトニンを増やすことで、ドーパミンやノルアドレナリンの過剰分泌や減少、枯渇を防ぐことができます。簡単に表すと、ドーパミンやノルアドレナリンの分泌は、欲望や欲求の心である「本能」の状態で、それを抑える「理性」がセロトニンの分泌になります。ところがセロトニンは、過剰なストレスや本能を抑え続けているうちに消費されて疲弊していきます。セロトニンが少なくなると、「理性」の蓋は外れて、ドーパミンやノルアドレナリンの暴走を止めることができなくなり、欲望のままに行動したり、攻撃的になったり、うつになったりと、不安定な精神状態に陥ってしまいます。またセロトニンは、朝起きた時から分泌が始まり、日が沈む夕方まで分泌され、夜には分泌が抑制されてセロトニンを材料にして「メラトニン」という睡眠ホルモンが分泌されます。セロトニンの不足は睡眠の質にも影響を与えます。

【セロトニン不足+ドーパミン過剰】

ドーパミンが過剰になると、セロトニンによって抑えられていた「欲望への歯止め」が効かなくなるので、過食やアルコール、タバコ、ギャンブル、恋愛、買い物依存、ネット依存、ゲーム依存、スマホ依存など、何かに深くのめり込み「依存症」を起こしやすくなります。また思考機能が過剰に働いて、見えないものが見えたり、聞こえない声が聞こえたりといった幻覚や妄想の症状を伴う統合失調症を発症する原因とも考えられています。ドーパミンの暴走は、日常生活での「感情の抑圧」や「我慢のしすぎ」によって起こるストレスが引き金となります。「やりたいことができない」「言いたいことが言えない」というストレスは、我慢を続けることでセロトニンを消費し続ける一方、やりたいことへの渇望がドーパミン分泌を増加させます。

【セロトニン不足+ドーパミン不足】

ドーパミンは物事への意欲やモチベーションを生み出す物質ですが、セロトニンとドーパミンが同時に不足すると、物事への意欲が喪失し「やる気が出ない」状態に陥ります。無気力で物事への関心や興味も薄れてしまいます。ドーパミンには意欲を生み出し、ストレスに打ち克つ作用もありますが、不足すればその作用が失われ、ストレスを受けることで、すぐにくよくよしたり、行動力が低下して家から出るのもおっくうになり、引きこもりや不登校、出社拒否などに繋がります。また慢性的なドーパミン不足が続くと、筋肉をコントロールすることができなくなり、パーキンソン病の原因となる場合もあります。

【セロトニン不足+ノルアドレナリン過剰】

いつもハイテンションな状態の人や、ちょっとしたことでも怒ってしまい、怒鳴り散らすような人がいますが、こうした人の中には、ノルアドレナリンの分泌が過剰な人が多く、この過剰なノルアドレナリンによって、セロトニンの消費が激しくなり不足してしまうことがあります。セロトニンの不足とノルアドレナリンの過剰によって起こるのは、すぐに激昂する、狂喜乱舞、攻撃性や暴力性を増す、常に落ち着きがない、集中力がないなどの症状が現れやすくなります。またノルアドレナリンは交感神経系を刺激して血圧を上昇させるので、ストレス等によって慢性的に過剰な状態が続けば、長期的には高血圧症や心筋梗塞、脳梗塞、更には生活習慣病などの発生リスクを高めます。また、覚醒型の不眠症にも関係があります。

【セロトニン不足+ノルアドレナリン不足】

ノルアドレナリンやセロトニンは、ストレスに対抗するために分泌されますが、ストレスが長期間続くことにより、やがてこれらの物質は不足に転じます。セロトニンとノルアドレナリンの両方が不足した状態は、ストレスへの耐性が下がり、気持ちが動揺しやすくなったり、神経過敏で普段は気にならない小さなこと(例えば周囲の音や臭いなど)が気になって仕方がない、消極的になる、ネガティブな感情が現れる(恐怖、自殺観念、強迫観念、不安感など)、プレッシャーに弱く物事から逃避してしまうなどの症状が起こりやすくなります。セロトニンとノルアドレナリンが同時に不足した時の症状は、うつ病の発症時の症状ともよく似ています。そのため、うつ病の治療に使用される抗うつ薬は、セロトニンやノルアドレナリンの脳内の濃度を高める薬が用いられています。またノルアドレナリンの減少は、性欲の減退にも関係しています。

【セロトニンの分泌を促そう】

セロトニンは体内で生成される神経伝達物質のため、食事やサプリメントなどを利用して直接的に増やすことはできません。そのためセロトニンを生成しやすい体内環境にしていく必要があります。

① セロトニンを生成する材料となる「トリプトファン」を摂取する

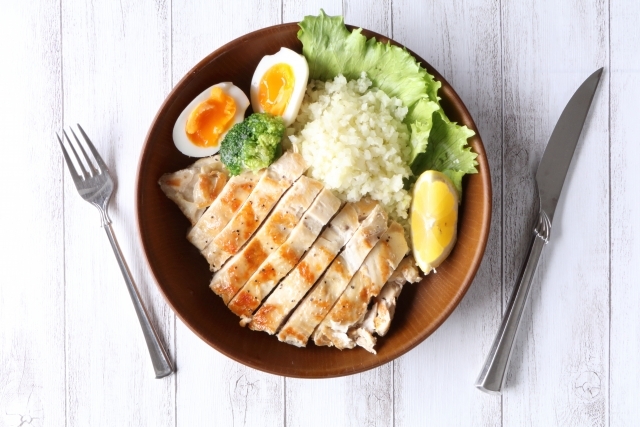

トリプトファンは体内で合成できない必須アミノ酸(9種類)の一つで、食事やサプリメントから毎日摂取する必要があります。トリプトファンは様々な食材に含まれていますが、偏食により不足します。和食を中心とした食生活を送り、セロトニンの生成に関与するビタミンB6や良質なタンパク質、炭水化物もバランス良く摂取する必要があります。過剰摂取(1日1g以上)は肝機能障害のリスクが高まるため、サプリメントを利用する場合には注意が必要です。

<食品中のトリプトファン含有量(可食部100gあたり)>

玄米 82mg マグロ赤身 270mg 木綿豆腐 98mg

鮭 250mg 豚ロース 280mg 豆乳 53mg

カツオ 310mg 鶏むね肉 270mg ※バナナ 15mg

※バナナは含有量がそれほど多くない食材ですが、ビタミンB6、炭水化物などバランス良く含まれているため、効率良くセロトニンを生成することができる食材です。

② 太陽の光を浴びる

太陽の光は、網膜を刺激して直接的にセロトニン神経を活性化させます。セロトニン神経は30分程度で活性化するため、散歩やウォーキングなどの習慣をつけて出掛けましょう。

③ リズム運動

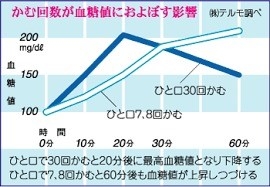

リズム運動とは、歩行、呼吸、咀嚼など、リズムカルに行う運動です。ウォーキング、ジョギング、自転車こぎ、スクワットなどを集中して5~30分程度、生活の中に採り入れてみましょう。セロトニン神経を活性化することができます。

④ ガムを噛む/歌を歌う

スポーツ選手が試合中にガムを噛んでいる光景を見たことはありませんか? 咀嚼のリズム運動として「噛む」という行為もセロトニン分泌が盛んになり、ネガティブな気持ちを解消する効果があります。また歌を歌うことも、「息を吐く」という腹筋のリズム運動になるのでお勧めです。

⑤ スキンシップとグルーミング(オキシトシンの分泌を増やす)

ペットをなでたり抱きしめたりマッサージしたり…。スキンシップを行うと男女差なくオキシトシンという神経伝達物質が分泌されます。オキシトシンはストレスを緩和する効果があり、別名愛情ホルモン、恋愛ホルモンと呼ばれ、人が感じる「愛情」に関わっているホルモンです。オキシトシンの分泌が増えると、脳内のセロトニンも比例して増えます。それはセロトニン神経がオキシトシンの受容体を持っているためで、オキシトシンはセロトニン活性も誘発します。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

NPO法人 予防医学・代替医療振興協会

[ 公式サイト ] はこちら