保健機能食品を知ろう

2025.09.10更新

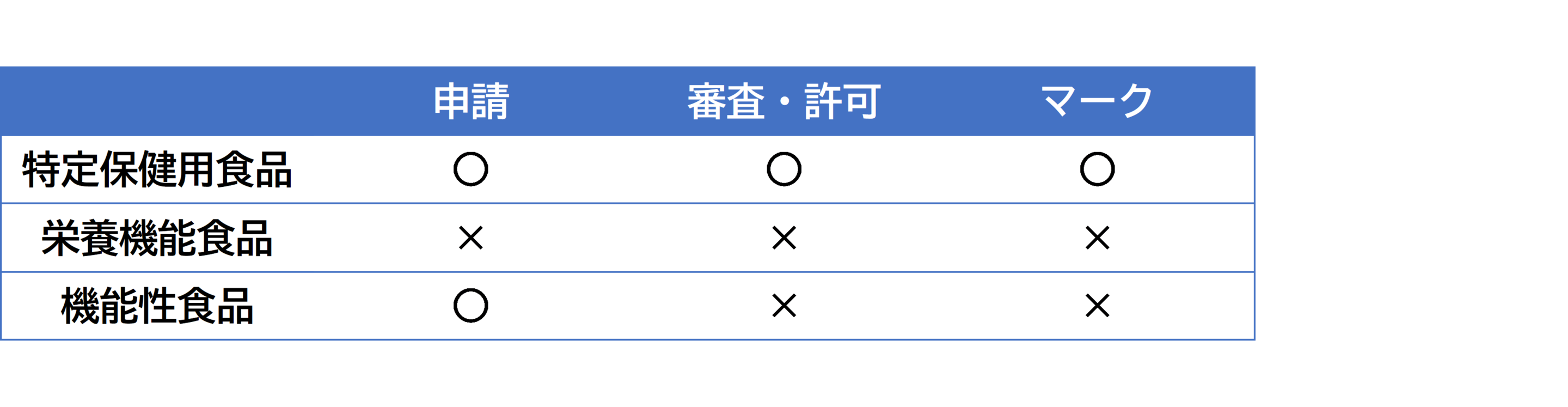

保健機能食品には特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品の3種類があります。国が定めた安全性や有効性に関する基準などに従って食品の機能が表示されている食品です。医薬品とは異なり、疾病の治療や予防のために摂取するものではありません。

●特定保健用食品

通称トクホ。国が人への安全性や効果性を審査し、消費者庁長官が保健機能の表示を許可した食品です。

表示例:お腹の調子を整える、血中コレステロールを減らす、血圧が高めの人に

●栄養機能食品

安全性と効果の科学的根拠が明らかとなっているビタミンやミネラルなどの栄養成分の補給のために利用される食品です。栄養成分そのものの機能を表示しています。

表示例:ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。

●機能性表示食品

国の定めるルールに基づき、事業者の責任において、食品の安全性と機能性に関する科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品。国の審査は行われないが、消費者庁への事前の届け出が必要。

表示例:食事の糖や脂肪の吸収を抑える【届出番号:E●●】

▼特定保健用食品マーク

●健康被害情報の報告が義務化

2024年3月、小林製薬の紅麹の成分を含むサプリメントを摂取した人が、腎臓の病気などを発症した問題が起きました。健康食品の安全性や効果性を揺るがす大きな出来事です。

これを受けて2024年9月1日、消費者庁は特定保健用食品・機能性表示食品を製造・販売などする事業者に対し、健康被害が疑われる情報を把握した場合は、因果関係にかかわらず速やかに保健所などに報告することを義務づけました。

▼義務化のポイント

今回の改正では健康被害の情報について、事業者が把握してから15日以内に報告することを求めています。同じ所見の症例が短期間に2件以上起きた場合や、医師が重篤な症例として1件でも判明した場合など、因果関係が不明でもすべて報告の対象になるということです。加えて、消費者や医師などから健康被害の情報を収集できる体制をつくることも、事業者に求めています。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

NPO法人 予防医学・代替医療振興協会

「公式サイト」はこちら

投稿者: